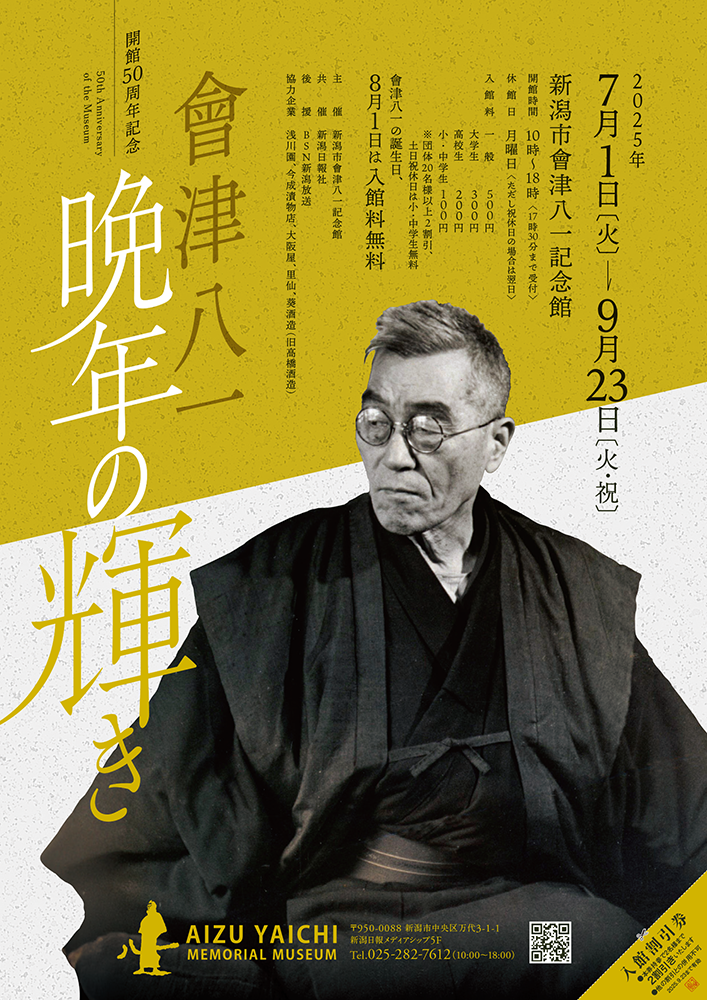

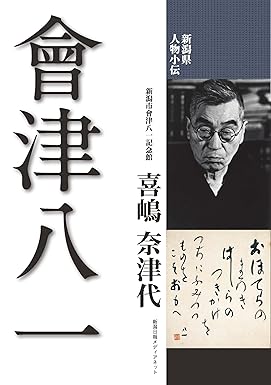

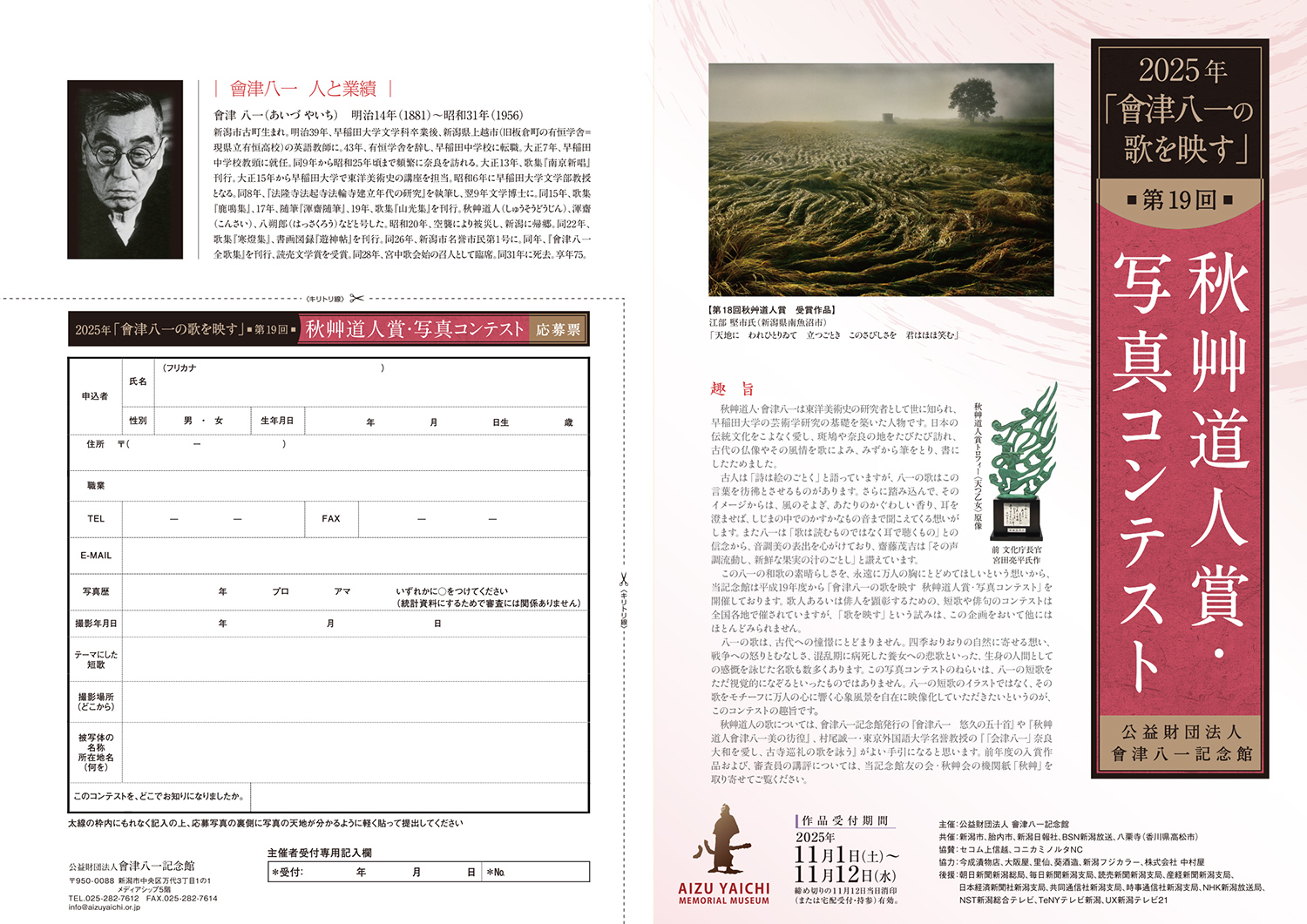

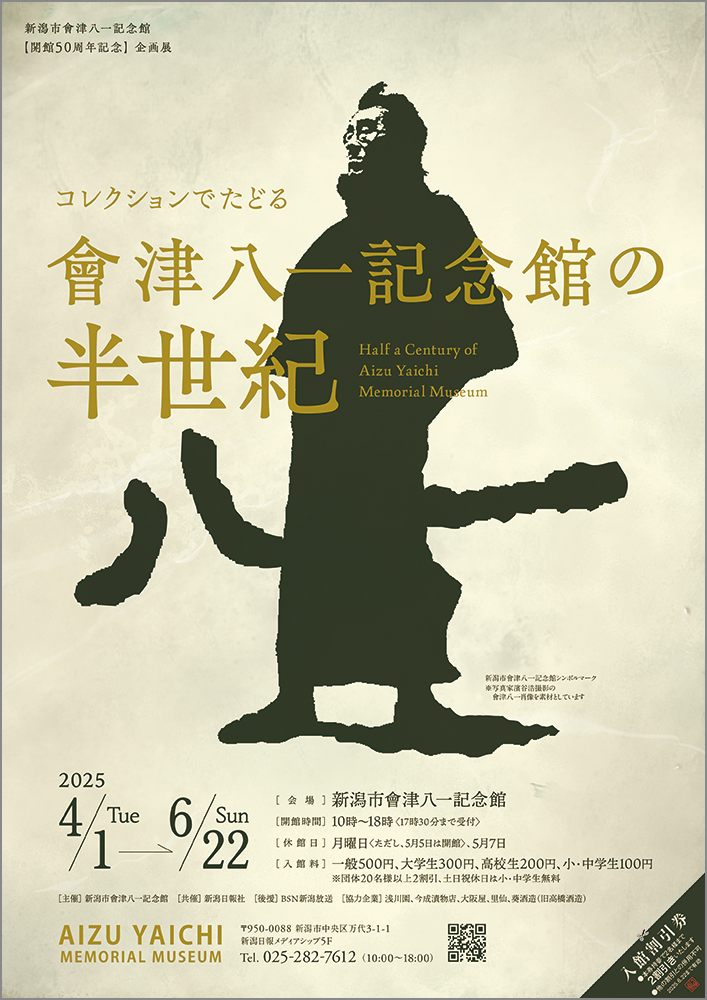

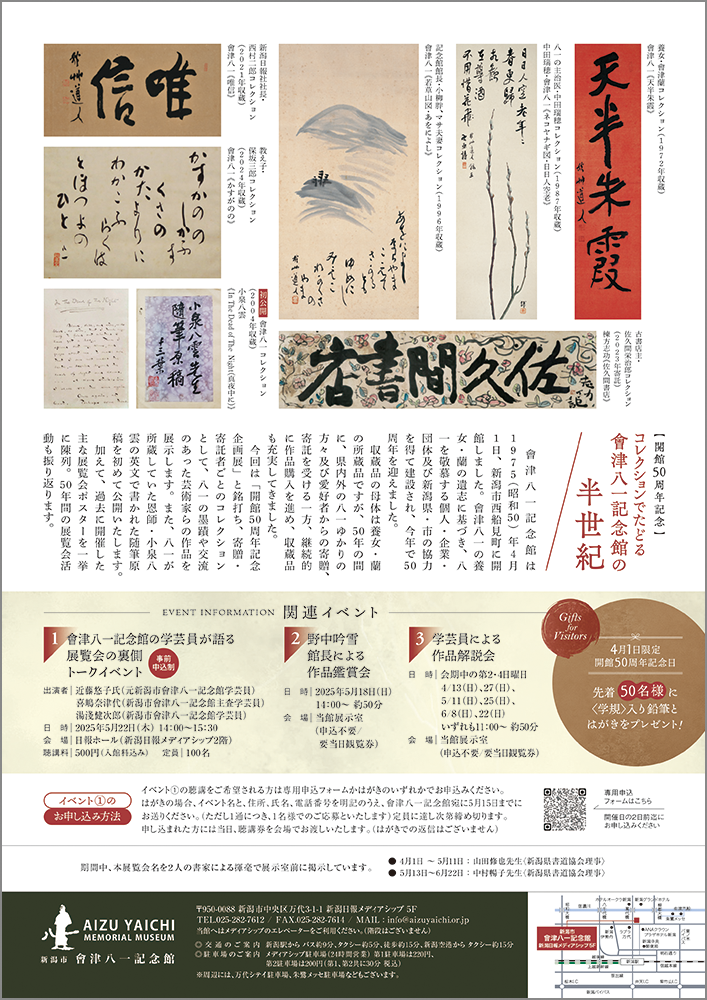

〜 【開館50周年記念】 會津八一 晩年の輝き 〜

會津八一は太平洋戦争などの社会情勢の混乱に巻き込まれながらも終生「獨往」の精神を貫き、文芸活動に心血を注ぎ、輝かしい業績を残しました。

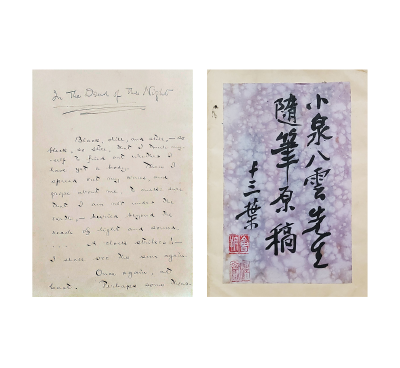

昭和20(1945)年4月、64歳の八一は東京で被災して当時の新潟県北蒲原郡中条町(現胎内市)に疎開し、養女きい子との死別という苦難にも遭遇します。厳しい疎開生活の一方で、疎開先での八一は周囲の人々から温かいサポートを受けたためそのお礼に書作品を贈ることもありました。

その後、昭和21(1946)年7月から75歳で没する昭和31(1956)年11月までの約10年間は、現在の新潟市中央区南浜通で暮らしました。歌集の編纂や書の制作に勤しみ、毎年のように書の個展を開いています。また、地元の文化振興のために尽力し、夕刊新潟社社長を務め、新潟市名誉市民に推挙されています。

戦後80年を迎えた今年、本展では胎内市と新潟市で結実した、八一芸術の集大成をご覧いただきます。

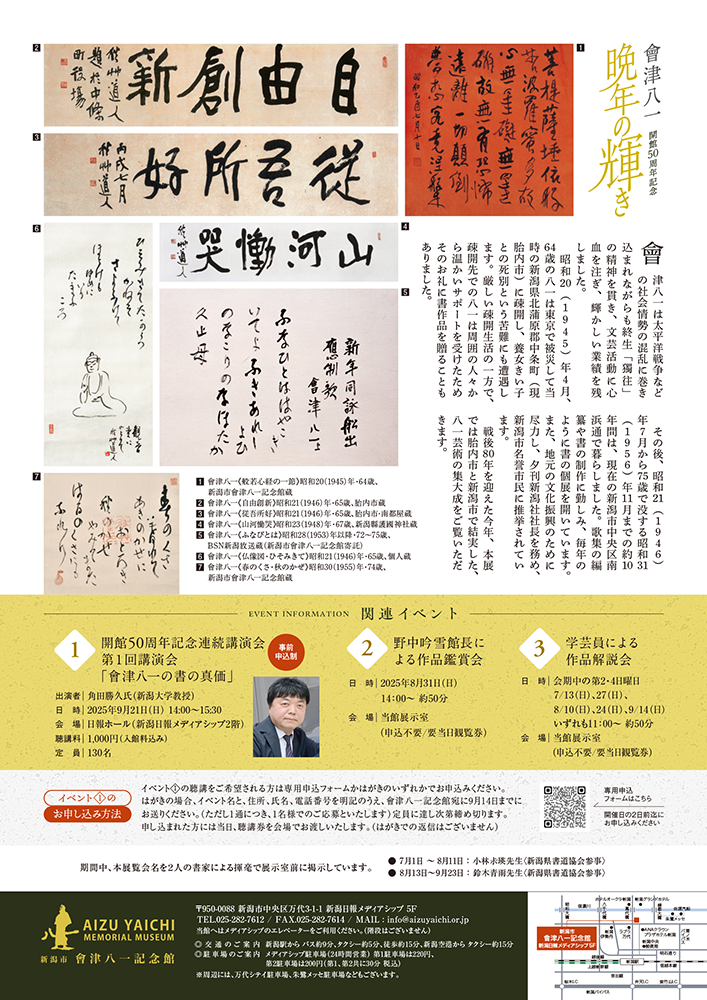

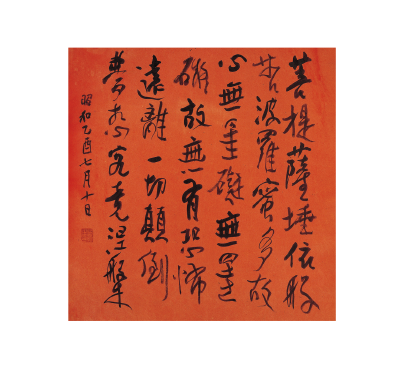

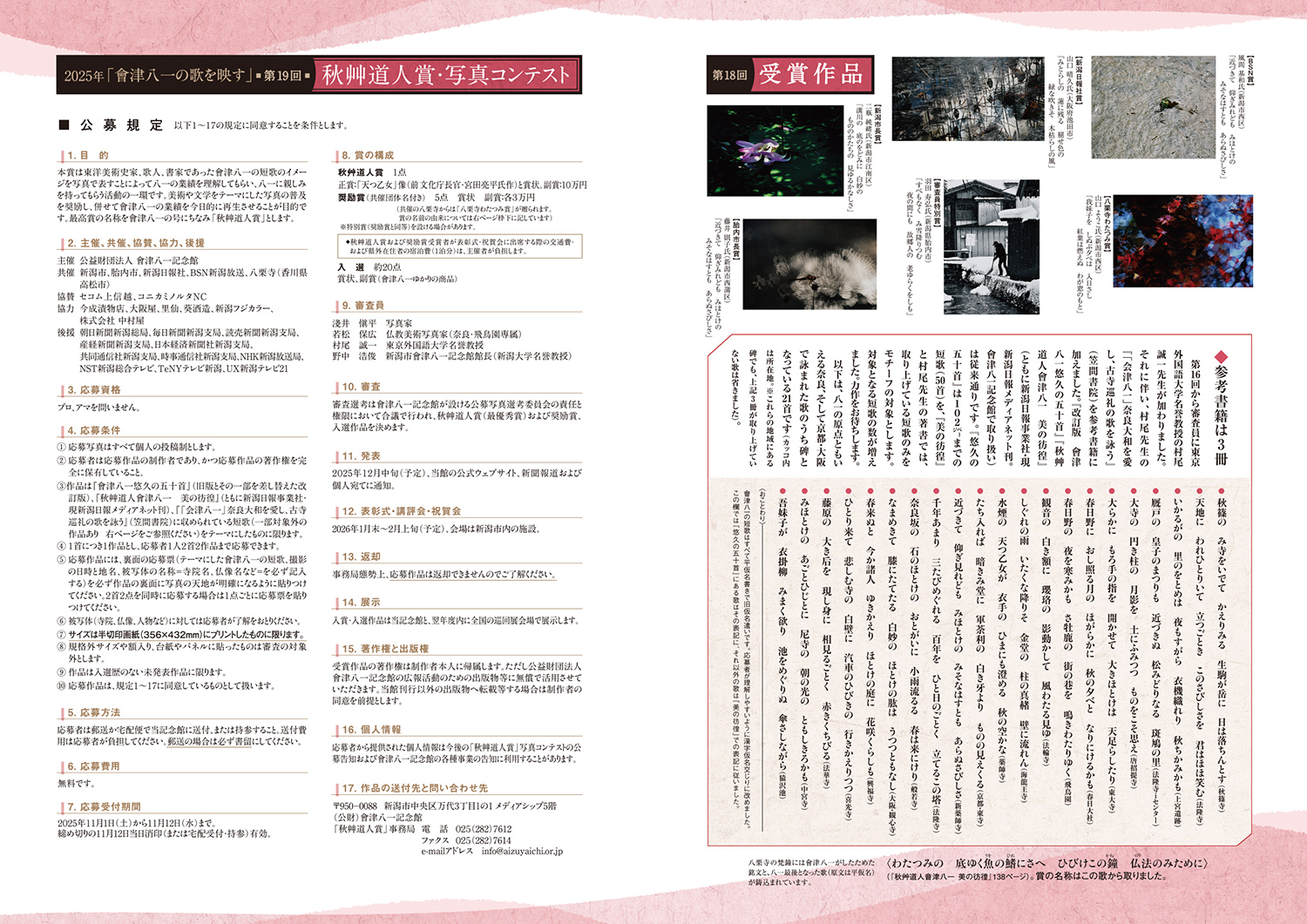

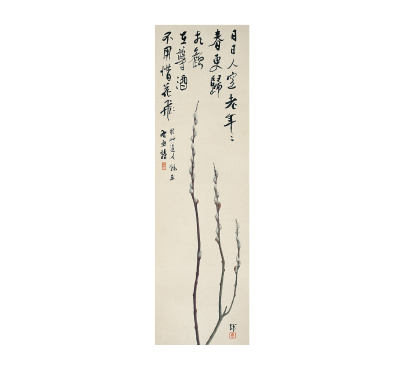

- 會津八一《般若心経の一節》昭和20(1945)年・64歳、新潟市會津八一記念館蔵

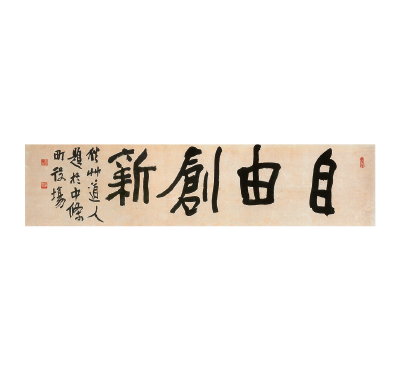

- 會津八一《自由創新》昭和21(1946)年・65歳、胎内市蔵

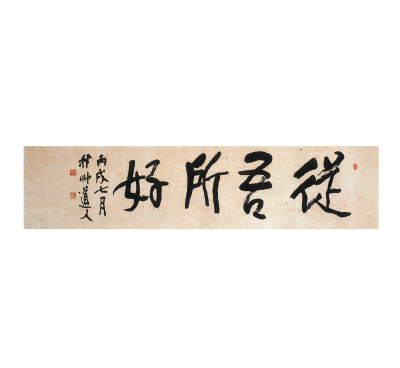

- 會津八一《従吾所好》昭和21(1946)年・65歳、胎内市・南都屋蔵

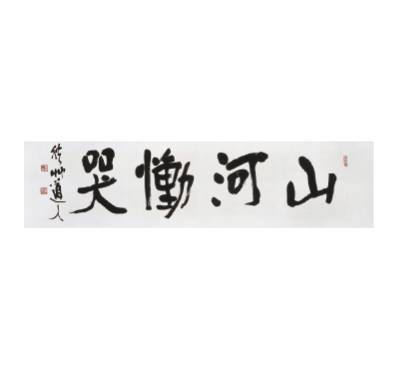

- 會津八一《山河慟哭》昭和23(1948)年・67歳、新潟縣護國神社蔵

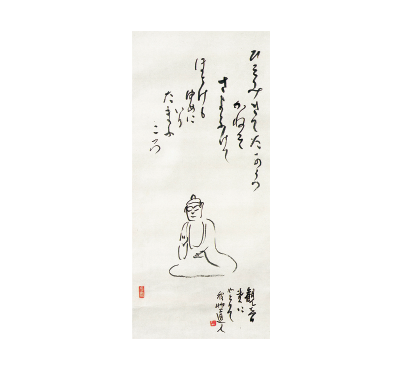

- 會津八一《仏像図・ひそみきて》昭和21(1946)年・65歳、個人蔵

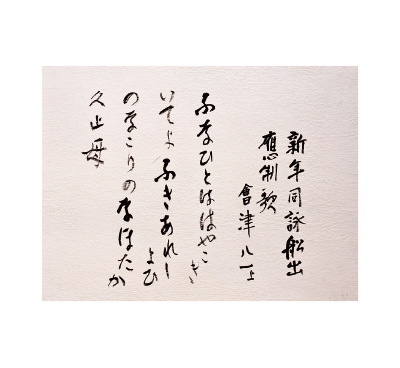

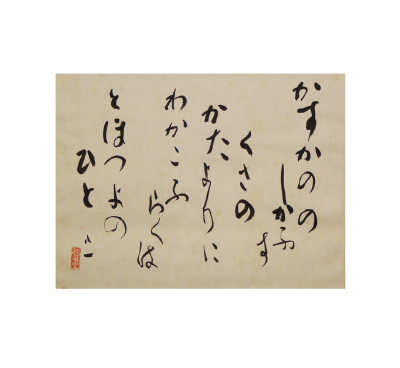

- 會津八一《ふなびとは》昭和28(1953)年以降・72~75歳、BSN新潟放送蔵(新潟市會津八一記念館寄託)

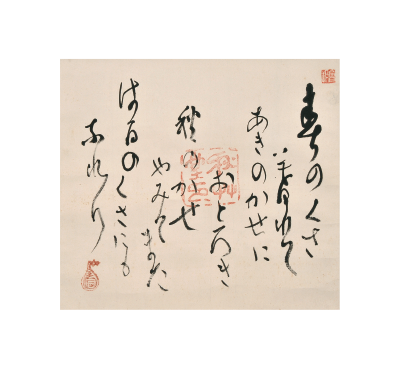

- 會津八一《春のくさ・秋のかぜ》昭和30(1955)年・74歳、新潟市會津八一記念館蔵

| 演題 | 開館50周年記念連続講演会 第1回講演会「會津八一の書の真価」 |

|---|---|

| 出演者 | 角田勝久氏(新潟大学教授) |

| 日時 | 2025年9月21日(日) 午後2時~3時半 |

| 会場 | 日報ホール(新潟日報メディアシップ2階) |

| 聴講料 | 1,000円(事前申込制)※入館料込み |

| 定員 | 130名 |

| 演題 | 野中吟雪館長による作品鑑賞会 |

|---|---|

| 講師 | 野中 吟雪(新潟市會津八一記念館館長) |

| 日時 | 2025年8月31日(日) 午後2時~約50分 |

| 会場 | 当館展示室(申込不要/要当日観覧券) |

| 演題 | 学芸員による作品解説会 |

|---|---|

| 日時 | 会期中の第2・4日曜日 11:00~ 約50分 |

| 会場 | 当館展示室(申込不要/要当日観覧券) |

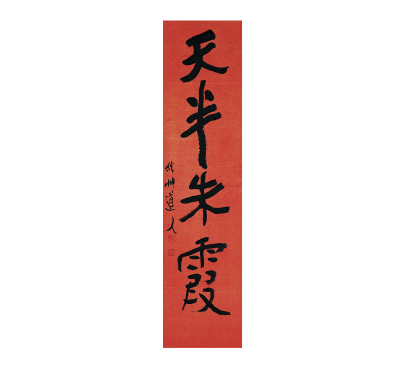

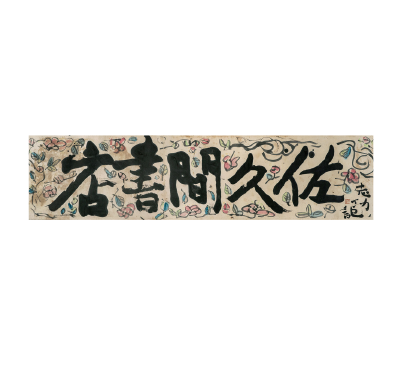

期間中、本展覧会名を2人の書家による揮毫で展示室前に掲示しています。

・7月1日~8月11日:小林尗瑛先生〈新潟県書道協会参事〉

・8月13日~9月23日:鈴木青雨先生〈新潟県書道協会参事〉

※イベント1の聴講をご希望される方は、専用申込フォームかはがきのいずれかでお申し込みください。はがきの場合、イベント名と、住所、氏名、電話番号を明記のうえ、會津八一記念館宛に9月14日までにお送りください(ただし1通につき、1名様でのご応募といたします)。定員に達し次第締め切ります。申し込まれた方には当日、聴講券を会場でお渡しいたします。(はがきでの返信はございません)

※新型コロナウィルス感染症の影響により、会期、関連イベントなどを変更または中止する場合があります。

企画展チラシ