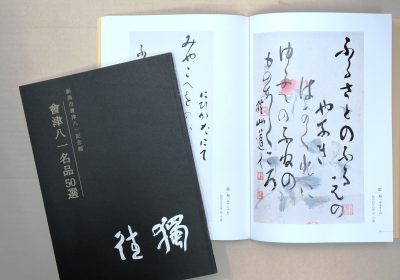

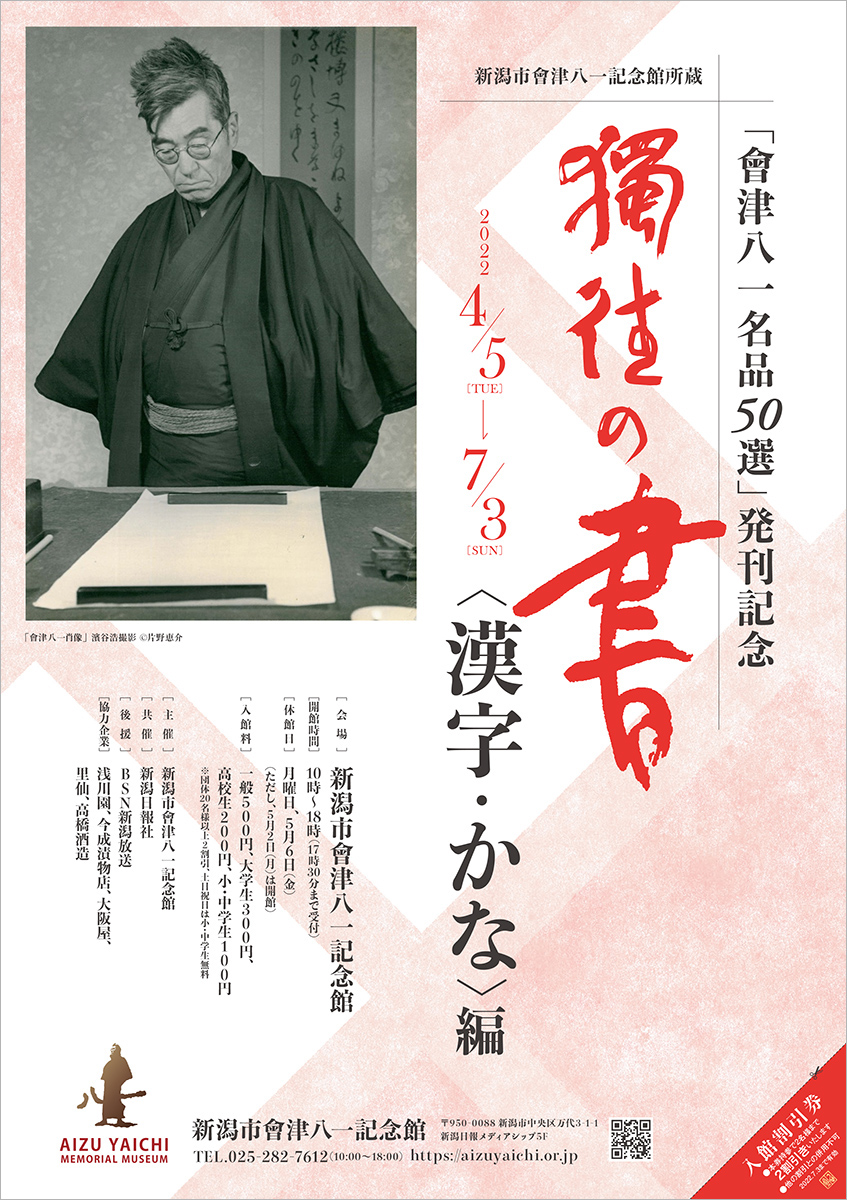

今春、新潟市會津八一記念館では、所蔵作品の中から50件を精選した図版集『會津八一名品50選』を刊行しました。

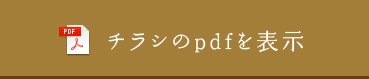

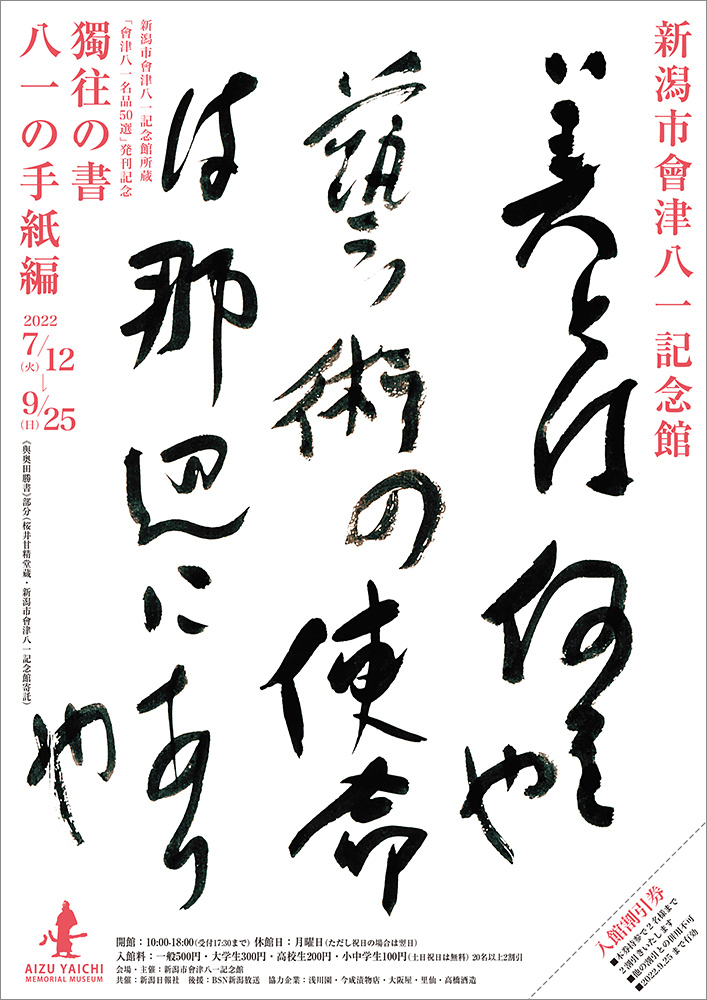

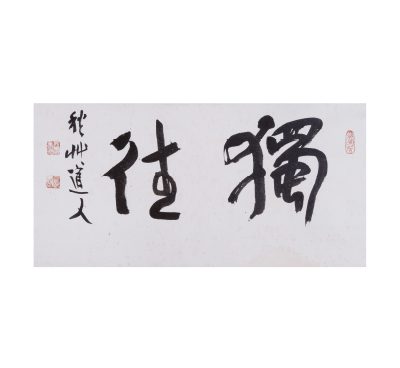

新潟市出身の秋艸道人・會津八一(1881〜1956)は、東洋美術史研究者・歌人・書家として、それぞれの分野で活躍した文化人として極めて高い評価を得ています。書家としては、書壇に属さず、独自に築いた書境から「獨往の書家」とも呼ばれています。歌人・吉野秀雄は、そんな八一の書を「金石文学者としての学識に培われているが、しかもその出自をどこに求むべきかは容易につきとめかねる。それだけ個性的独創的で、世人の追随を許さない」と称賛しました。

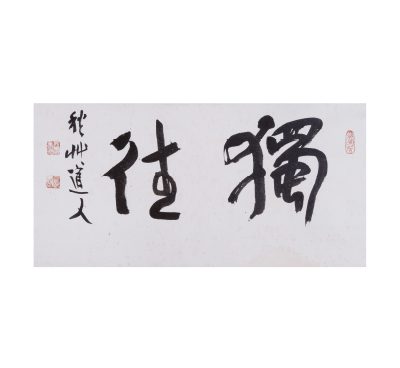

書「獨往」は、まさに八一の生き方、書制作の態度を偲ばせる語句といえます。八一自身、「予は書画に於て師承することなし。ただ群書を読みて、ほぼ変遷の大勢を知り、伝世の名蹟にして、寓目せるものまた多きによりて、その間、おのづから会得するところあるが如きのみ」と記しています。

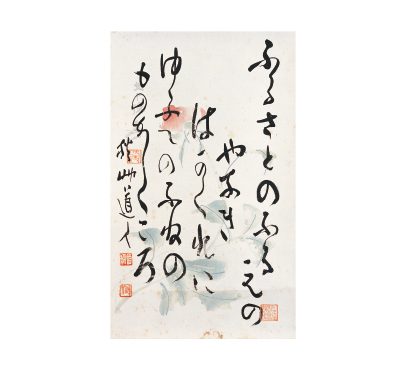

八一は、常に現代性を求め、進歩的な思索の中でかな書も漢字書も同じ態度で揮毫したといわれています。また「書は読めなければならない」、「明朝活字から書を学べ」と提唱した八一の書は、毛筆に触れる機会の少ない現代の私たちにも馴染みやすい一面を持っているといえるでしょう。

本展は図版集発刊を記念して、収録した漢字書とかな書を中心に、当館のコレクションの粋を紹介します。

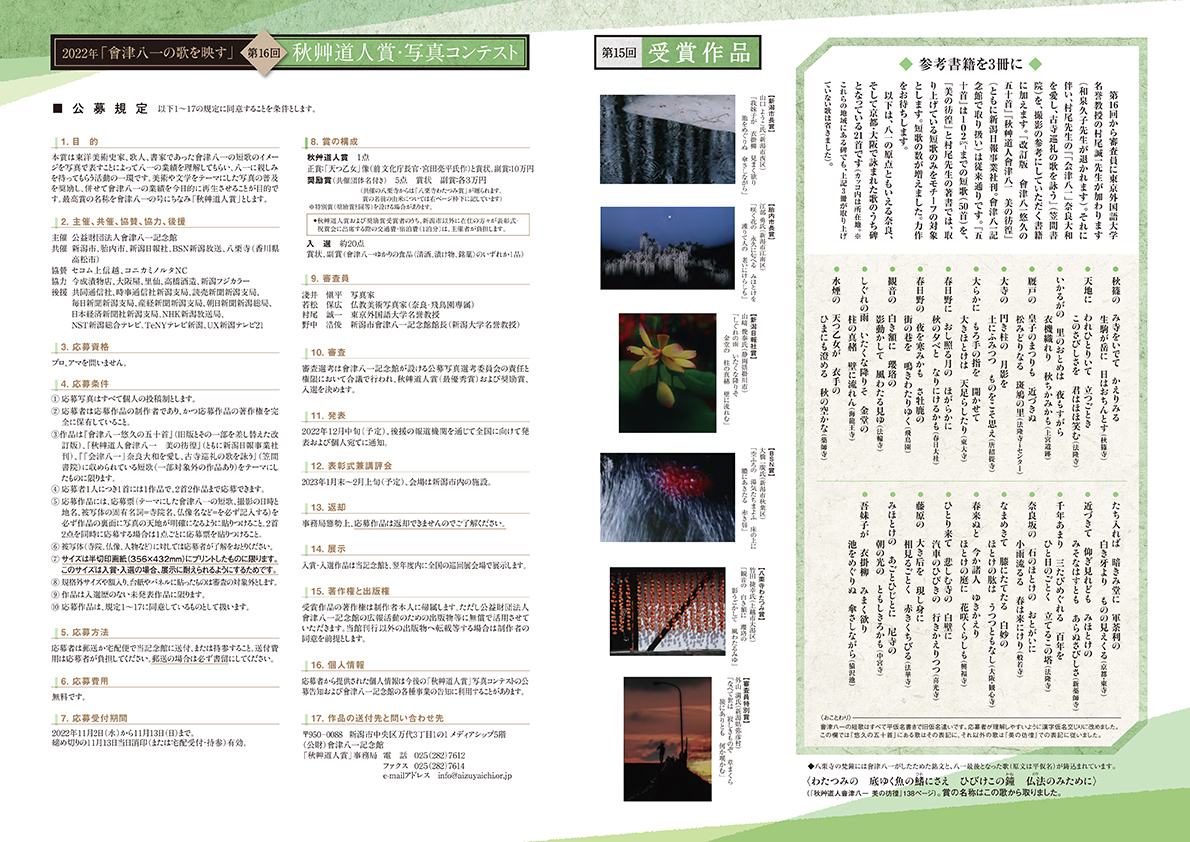

-

-

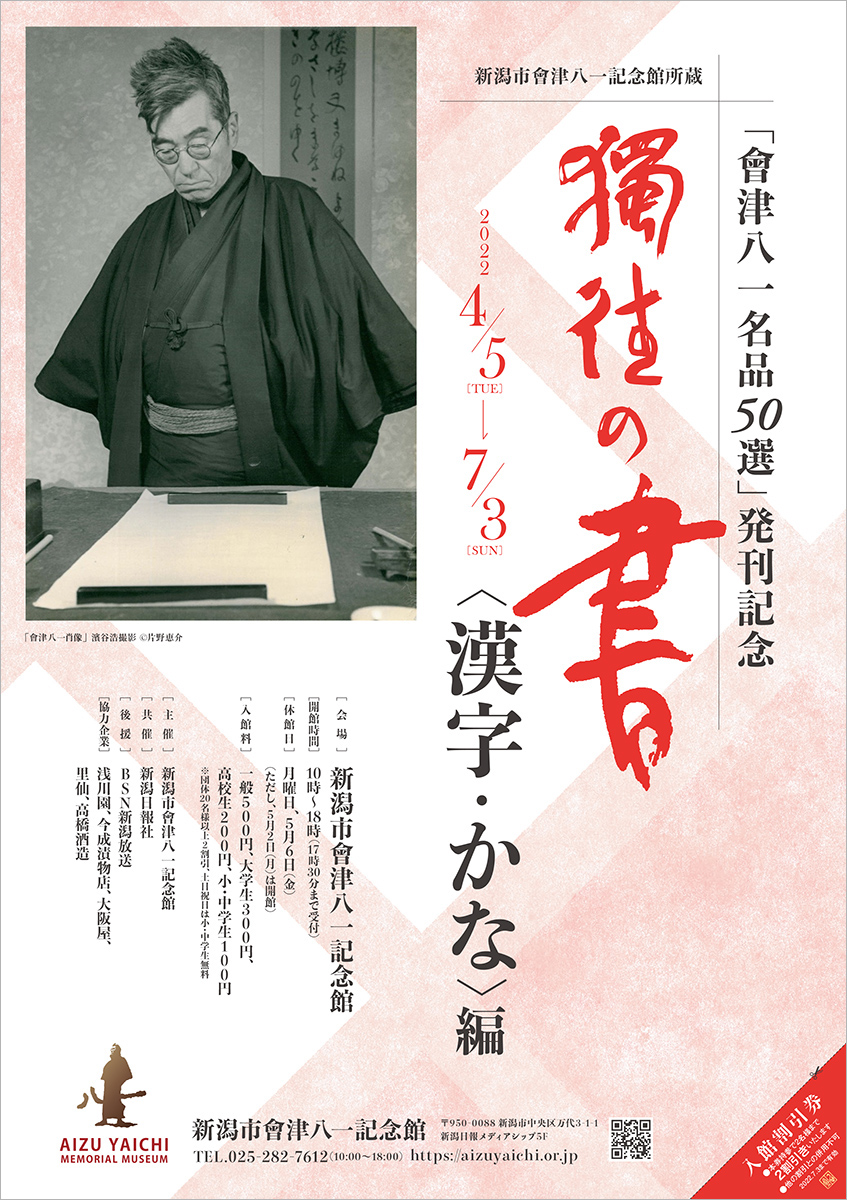

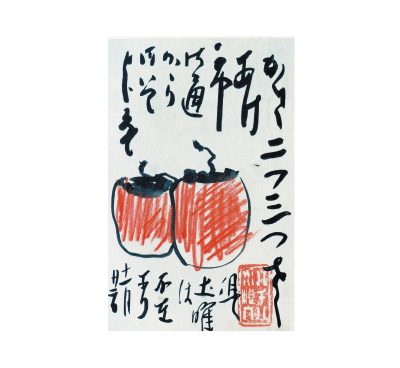

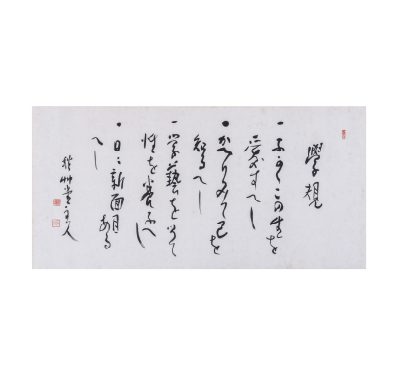

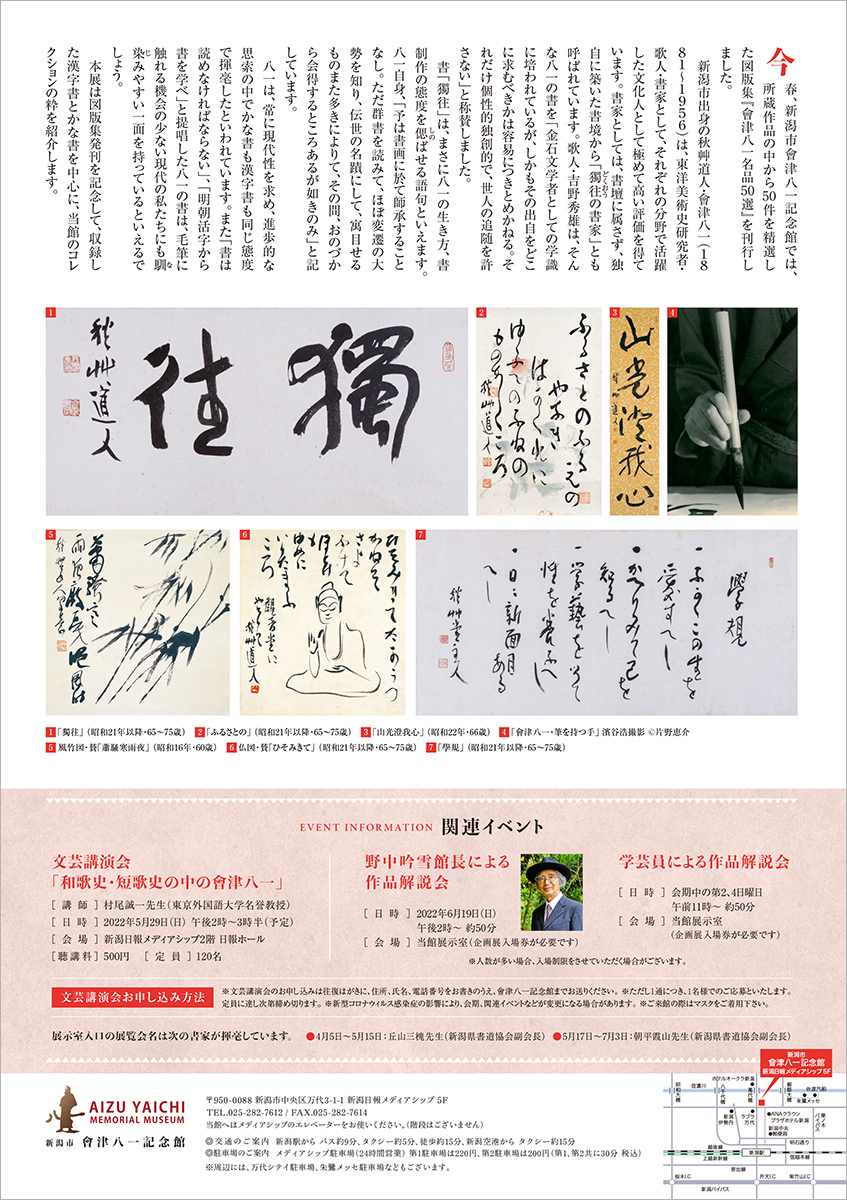

「獨往」 (昭和21年以降・65~75歳)

-

-

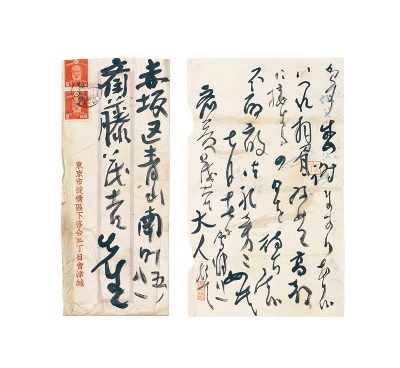

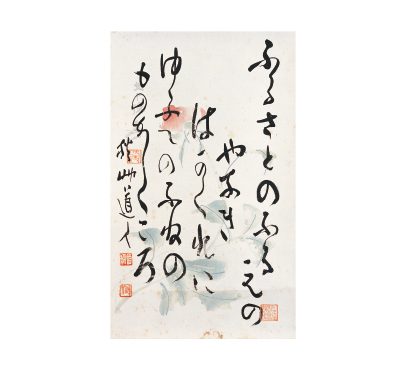

「ふるさとの」 (昭和21年以降・65〜75歳)

-

-

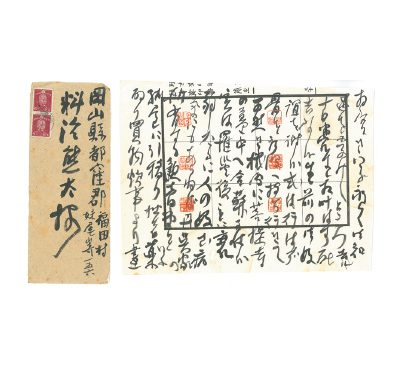

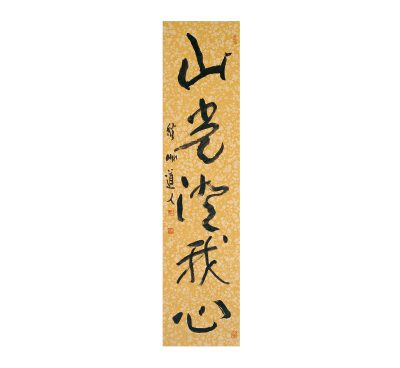

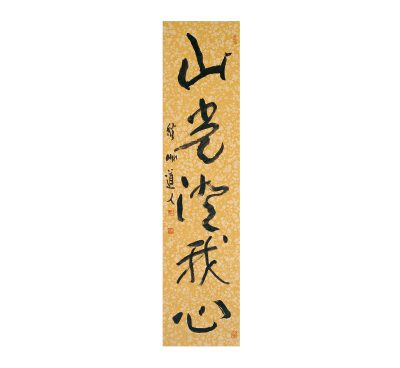

「山光澄我心」 (昭和22年・66歳)

-

-

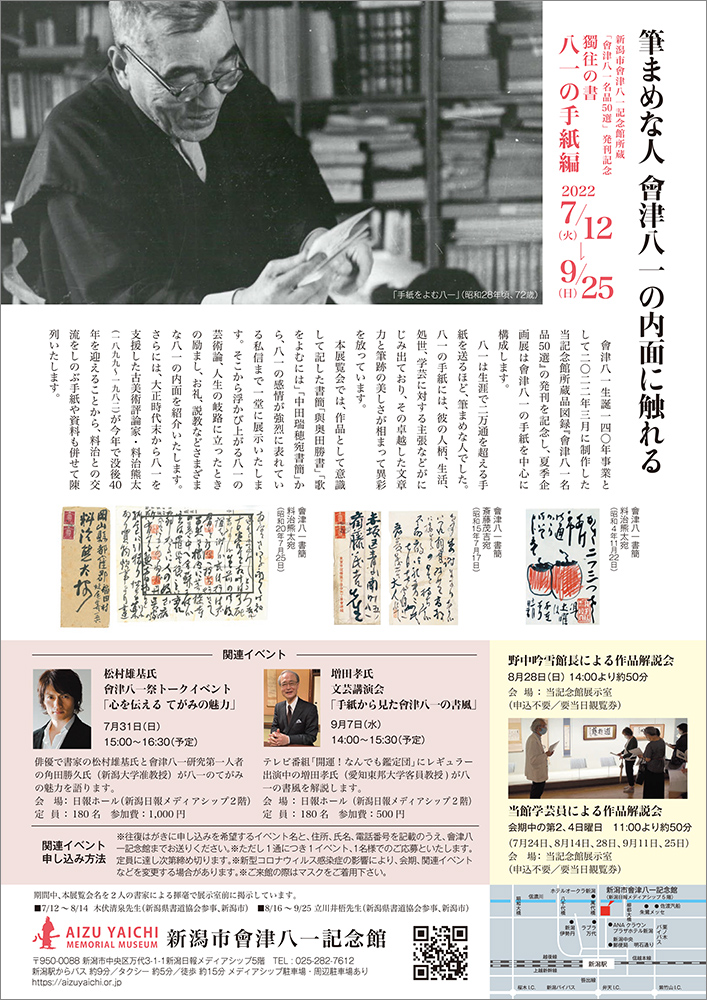

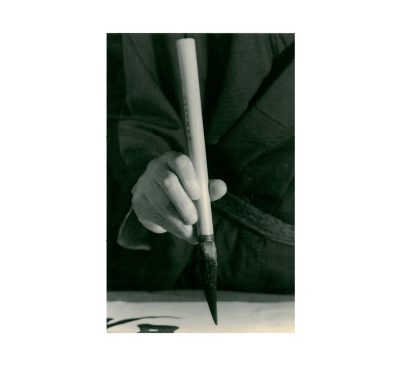

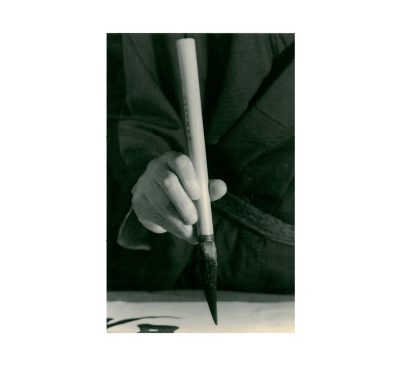

「會津八一・筆を持つ手」 濱谷浩撮影 ©片野恵介

-

-

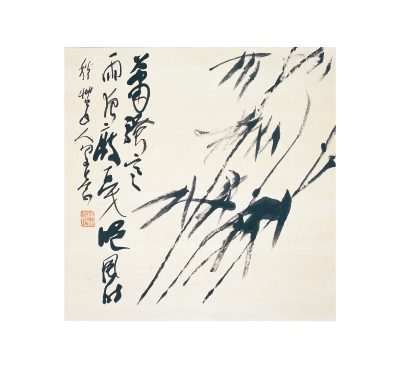

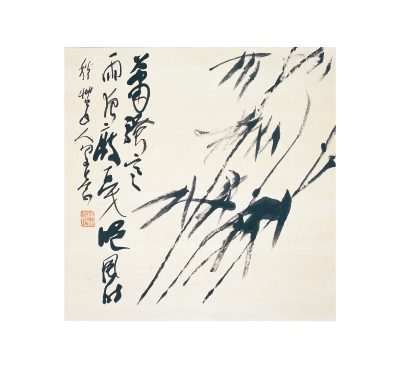

風竹図・賛「蕭騒寒雨夜」 (昭和16年・60歳)

-

-

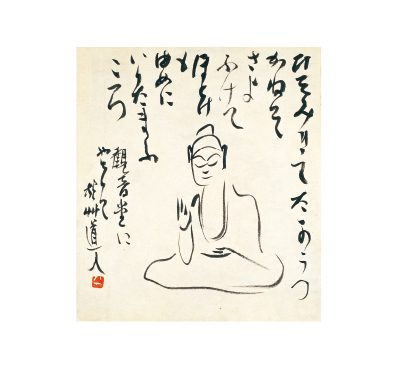

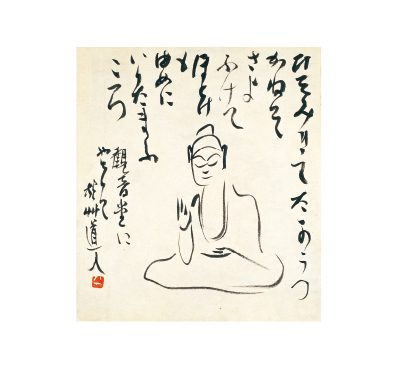

仏図・賛「ひそみきて」 (昭和21年以降・65~75歳)

-

-

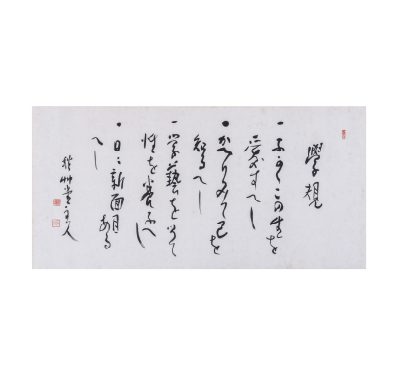

「學規」 (昭和21年以降・65~75歳)

| 演題 |

文芸講演会

「和歌史・短歌史の中の會津八一」 |

| 講師 |

村尾誠一先生(東京外国語大学名誉教授) |

| 日時 |

2022年5月29日(日)

午後2時~3時半(予定) |

| 会場 |

新潟日報メディアシップ2階 日報ホール |

| 定員 |

120名 |

| 参加費 |

500円 |

※往復はがき、またはe-mailに「講演会聴講希望」、住所、氏名、電話番号を記入し、會津八一記念館までお送りください。定員に達し次第締め切ります。

※ただし1通につき1イベント、1名様でのご応募といたします。定員に達し次第締め切ります。

※新型コロナウィルス感染症の影響により、会期、関連イベントなどが変更になる場合があります。

※ご来館の際はマスクをご着用ください。

| 演題 |

作品解説会 |

| 講師 |

野中吟雪館長 |

| 日時 |

2022年6月19日(日)

午後2時~ 約50分

|

| 会場 |

当館展示室

(企画展入場券が必要です)

|

| 演題 |

作品解説会 |

| 講師 |

学芸員 |

| 日時 |

2022年 会期中の第2、4日曜日

午前11時~ 約50分

|

| 会場 |

当館展示室

(企画展入場券が必要です)

|

期間中、本展覧会名を2人の書家による揮毫で展示室前に掲示しています。

・4月5日~5月15日:丘山三槐先生(新潟県書道協会副会長)

・5月17日~7月3日:朝平霞山先生(新潟県書道協会副会長)

※人数が多い場合、入場制限をさせていただく場合がございます。

企画展チラシ