2017年12月7日、「會津八一の歌を映す」第11回秋艸道人賞写真コンテストの審査が行われました。入賞作品は、12月22日から新潟市會津八一記念館で開催する企画展「會津八一と吉野秀雄~師として弟子として~」で併設展示する他、新宿中村屋サロン美術館(東京)、奈良県立図書情報館、いかるがホール(奈良県斑鳩町)、高松市市民活動センター(香川県)、胎内市産業文化会館などで巡回展示する予定です。

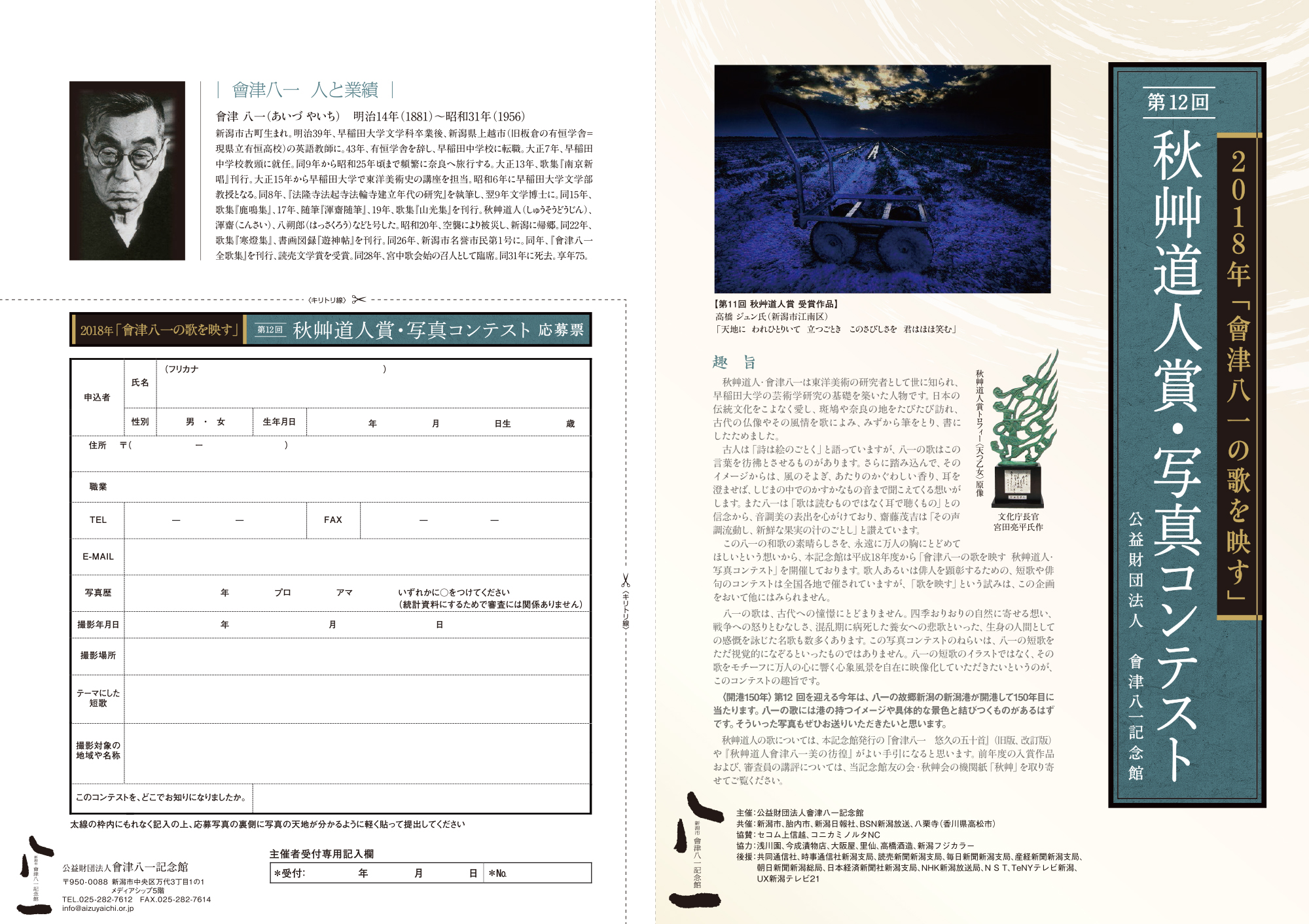

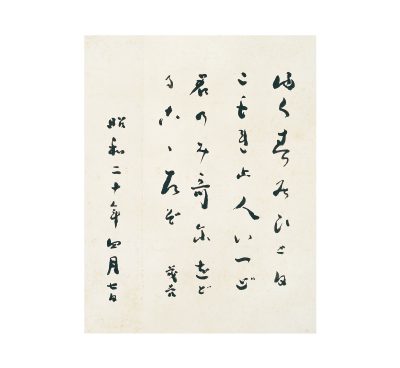

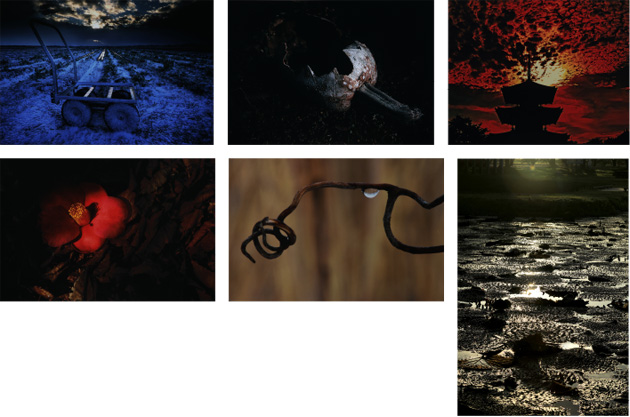

【秋艸道人賞】

高橋ジュン(タカハシジュン)

新潟市江南区 73歳

「天地に われひとりいて 立つごとき このさびしさを きみはほほ笑む」

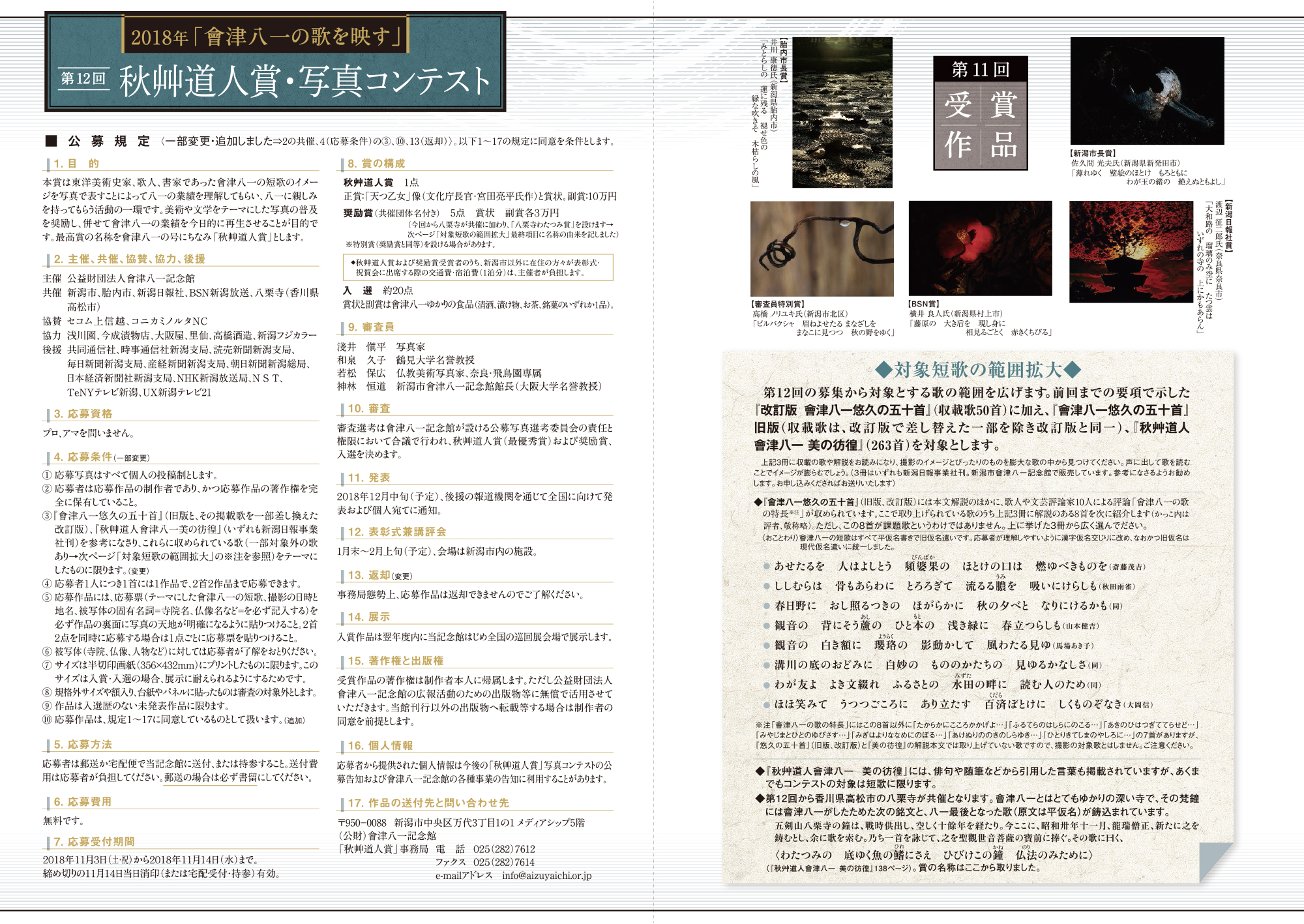

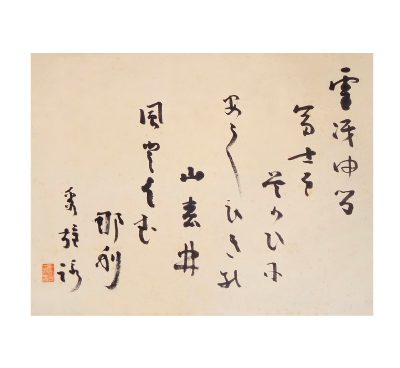

【新潟市長賞】

佐久間光夫(サクマミツオ)

新発田市 73歳

「薄れゆく 壁絵のほとけ もろともに わが玉の緒の 絶えぬともよし」

【胎内市長賞】

井川康徳(イガワヤスノリ)

胎内市 73歳

「みとらしの 蓮に残る 褪せ色の 緑な吹きそ 木枯らしの風」

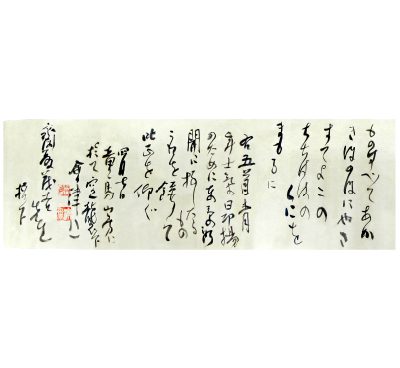

【新潟日報社賞】

渡辺征二郎(ワタナベセイジロウ)

奈良市 78歳

「大和路の 瑠璃のみ空に たつ雲は いずれの寺の 上にかもあらん」

【BSN賞】

横井良人(ヨコイヨシト)

村上市 65歳

「藤原の 大き后を 現し身に 相見るごとく 赤きくちびる」

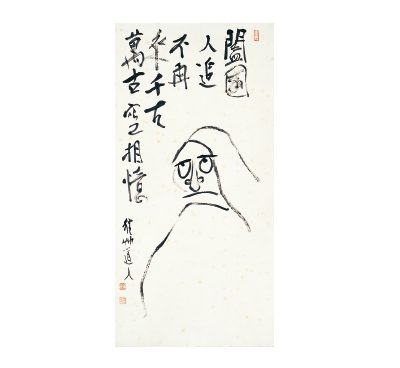

【審査員特別賞】

髙橋ノリユキ(タカハシノリユキ)

新潟市北区 48歳

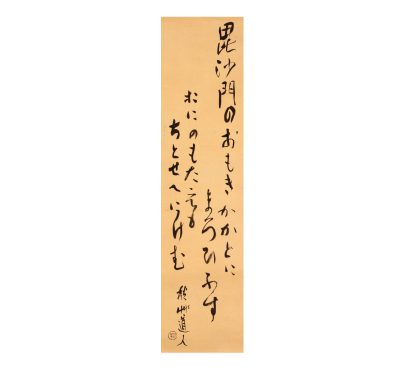

「ビルバクシャ 眉ねよせたる まなざしを まなこに見つつ 秋の野をゆく」

入選者一覧

相田保(三条市)、安澤一洋(新潟市西蒲区)、内山義昭(新潟市中央区)、小野寺悌三(燕市)、河内美加(胎内市)、澤戢三(奈良県生駒郡)、城真由美(京都府向日市)、髙野栄子(五泉市)、外石富男(加茂市)、冨樫辰郎(新発田市)、外山満(新潟県西蒲原郡弥彦村)、中野金吾(新潟市中央区)、中林重英(新発田市)、藤江松男(島根県出雲市)、古田敏春(新発田市)、星正一(加茂市)、増田将洋(新潟市中央区)、松木早苗(新潟市中央区)、松山幸弘(福井市)、皆川功(新潟市東区)、横井良人(村上市)、和田広次(新潟市西区)、和田均(小千谷市)〔敬称略 五十音順〕