耳よりなお知らせです。

昨年8月21日に放送した、特別番組「深くこの生を愛すべし」を好評につき、

11月25日(金)午前10時20分から50分まで BSN新潟放送

で再放送することになりました。

この番組は、昨年、會津八一生誕140年を記念し、

俳優松村雄基さんが、かつてミュージカルで共演した学生さんたちと一緒に

八一の誕生日8月1日、新潟市内にある會津八一ゆかりの地を訪ね歩きました。

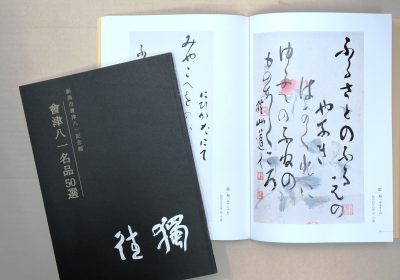

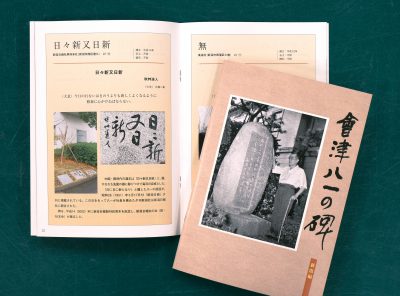

また、前日の7月31日には書家でもある松村さんと新潟大学の角田勝久先生が、

教育者としての八一の姿を、その書を通して語り合うトークイベントの模様も紹介されました。

この番組をご覧になられなかった方、ぜひお見逃しのないよう!